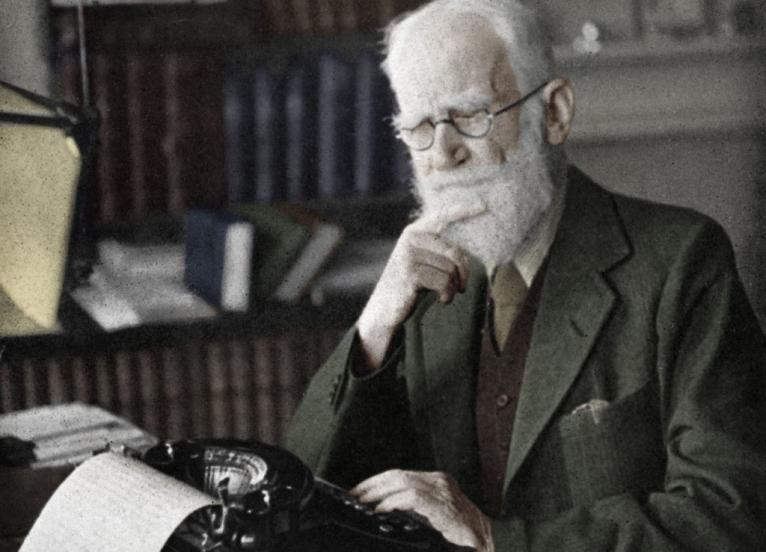

জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw)

প্রথম পাতা » জীবনী » জর্জ বার্নার্ড শ (George Bernard Shaw)

জর্জ বার্নার্ড শ

(১৮৬৫-১৯৫০)

প্রায় ছ ফুট লম্বা পাতলা চেহারা, পরনে আধময়লা প্যান্ট আর কোট। মাথায় সস্তা দামের টুপি। বাইশ তেইশ বছরের এক তরুণ। হাতে একবান্ডিল কাগজ নিয়ে প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরে বেড়ান। অনেক পরিশ্রম করে একটা উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর মনের ইচ্ছে যদি কেউ তাঁর উপন্যাস প্রকাশ করে।

এক একদিন এক একজন প্রকাশকের কাছে যান। তাঁর আসার উদ্দেশ্যের কথা শুনেই অনেকে দরজা থেকেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন। অনেকে দু-চারটে কথা বলেন, উৎসাহ দেন আরো লেখ। ছাপাবার জন্য এত ব্যস্ততা কিসের। কাউকে অনুরোধ করা যেন তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। একদিন একজন পড়বার জন্য রেখে দেয়। আশা নিয়ে বাড়ি ফেরেন তরুণ। দুদিন পরে যেতেই পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেন প্রকাশক। ছাপা হলে একটাও বই বিক্রি হবে নাআশায় ভেঙে পড়েন তরুণ! তার ভাগ্যে লেখক হবার কোন আশা নেই। ছয় বছরে পাঁচখানা উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু একটা উপন্যাস ছাপাবার মত প্রকাশক পাওয়া যায়নি। পঞ্চাশজন প্রকাশক তার লেখা ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে। শেষে এমন অবস্থা হল লেখা পাঠাবার মত হাতে একটি পেনিও নেই। দুঃখে হতাশায় তিনি ঠিক করলেন, আর যাই করুন না কেন কোন দিন লেখক হবেন না।

নিজের প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেননি তরুণ। কিছুদিন পরে আবার শুরু করলেন লেখা, তবে এবার আর উপন্যাস নয়–নাটক। আর এই নাটকই তাকে এনে দিল বিশ্বজোড়া খ্যাতি। শেকসপীয়রের পরে যাকে বলা হয়ে থাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবতার পূজারী–এই মহান মানুষটির নাম জর্জ বার্নার্ড শ।

আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ-এর জন্ম। ডাবলিন শহরে পরিবারের ছিল খুবই খ্যাতি আর সম্মান। ১৮৫৬ সালের ২৬ শে জুলাই জন্ম হয় বার্নার্ড শ-এর। তারা ছিলেন দুই বোন এক ভাই। বার্নার্ড-এর বাবা ছিলেন জর্জ কার শ।

মার নাম লুসিন্দা এলিজাবেথ। বাবা ছিলেন হাসিখুশি প্রাণখোলা মানুষ। এক বন্ধুর সাথে ভাগে ময়দার কারবার ছিল তার। বন্ধুর প্রতারণায় কারবার নষ্ট হয়ে গেল। অনেক টাকা ক্ষতি হল। এর পর থেকেই শুরু হল আর্থিক দুরবস্থা। শ-এর মা ছিলেন এক অসাধারণ গুণবতী মহিলা। শ-এর জীবনে মায়ের ভূমিকা বিশাল। তার বড় হয়ে ওঠার পেছনে মায়ের অবদান ছিল সবচেয়ে বেশি।

লুসিন্দা মানুষ হয়েছিলেন তাঁর এক বড়লোক পিসিমার কাছে। এই পিসিমা ছিলেন অত্যন্ত গোড়া প্রকৃতির। খুব কড়া শাসনের মধ্যে মানুষ করতেন লুসিন্দাকে। ঘরের বাইরে যাওয়ার উপায় ছিল না। ঘরেই পড়াশুনা গান-বাজনা শেখার ব্যবস্থা করা হল। পিয়ানো শিখতেন লুসিন্দা।

বন্দীদশার মধ্যে যখন হাঁপিয়ে উঠেছেন তখন একদিন দেখা হল জর্জ কারের সঙ্গে। লুসিন্দা তখন কুড়ি বছরের তরুণী। জর্জ কর চল্লিশ বছরের যুবক। বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। দরিদ্র স্বামীর ঘরে এসে মানিয়ে নিলেন লুসিন্দা। নিজে ছোটখাট অনুষ্ঠানে গান করতেন, পিয়ানো বাজাতেন।

মায়ের সম্বন্ধে শ বলেছেন, “আমার মা ছিলেন সুন্দরের প্রতিমূর্তি। অনেক নামকরা শিল্পীর গান শুনেছি। কিন্তু মায়ের গানের মতো এমন পবিত্র সৌন্দর্য কারো গানে খুঁজে পাইনি। তাঁর গান শুনলে মনে হত গীর্জার প্রার্থনা সংগীত। এক স্বর্গীয় সুষমা ফুটে উঠত তাতে। মা মানুষ হয়েছিলেন কড়া শাসনের মধ্যে। তাই তিনি আমাদের দিয়েছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। আজ আমি যে পৃথিবী বিখ্যাত বার্নার্ড শ হতে পেরেছি তার জন্যে সবচেয়ে বেশি ঋণী সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ আমার মায়ের কাছে।”

দশ বছর বয়েসে সানিকে (শ-এর ছেলেবেলার নাম ছিল সানি) ভর্তি করে দেওয়া হল ডাবলিনের কনেকসানাল স্কুলে। এর আগে বাড়িতেই পড়াশুনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। একজন শিক্ষয়িত্রীর কাছে পড়তেন সাহিত্য, ইতিহাস, অঙ্ক আর আমার কাছে শিখতেন পিয়ানো। নতুন স্কুলে কিছুদিন যাতায়াত করার পরেই হাঁপিয়ে উঠলেন সানি। স্কুলের আবহাওয়া, বাঁধাধরা পড়াশুনা, পরীক্ষা দেওয়া তার ভাল লাগত না। মাত্র ছ বছর বয়েসেই শিশু পাঠ্য বই-এর সীমানা অতিক্রম করে জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ে ফেলেছিলেন। পাঠ্য বইয়ের জগৎ তাকে বেশি আকর্ষণ করত। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিষয় ছিল সংগীত।-সংগীতের সুরের মধ্যে তিনি যেন নিজেকে খুঁজে পেতেন।

স্কুলে পড়াশুনা হল না শ-র। বাড়িতেই পড়াশুনা করতে আরম্ভ করলেন। সারা দিন শুধু পড়া আর পড়া। এই একাগ্রতা, পরিশ্রম আর নিষ্ঠার সাথে মিশেছিল অনুরাগ আর মেধা। কিশোর বয়েসেই তিনি সাহিত্য,ইতিহাস, দর্শনের বহু করেছিল শেকস্পীয়রের নাটক। তখনই তিনি মনে মনে কল্পনা করতেন একদিন তিনিও শেকসপীয়রের মত মস্ত বড় নাট্যকার হবেন।

কিন্তু আচমকা সংসারে নেমে এল বিপর্যয়। তাঁর বাবা বড়লোক ছিলেন না। ব্যবসা করে যা আয় করতেন তাতে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবে সংসার চলে যেত। কিন্তু হঠাৎ কারবারে মন্দা দেখা দিল। আয় বন্ধ হয়ে গেল। নিদারুণ অর্থকষ্ট প্রকট হয়ে উঠল। বাধ্য হয়ে শ-কে চাকরি নিতে হল।

শ-এর বয়স তখন পনেরো। এক জমির দলালীর অফিসে মাসে ১৮ শিলিং মাইনেতে চাকরি পেলেন। কিশোর বয়েসে চাকরিতে ঢুকতে হল বলে কোন দুঃখ ছিল না। বাবার কাছে শিখেছিলেন সব কিছুকে সমানভাবে মানিয়ে নিতে।

অফিসের কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলত তাঁর লেখালেখি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত লিখতেন। তার কোন লেখাই ছাপা হত না। মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠি পাঠাতেন। তাতে বেশিরভাগই থাকত অন্যের লেখার সমালোচনা। অবশেষে একদিন তার একটি চিঠি ছাপা হল। চিঠির বিষয় ছিল নিরীশ্বরবাদ। সেটাই তাঁর জীবনের প্রথম মুদ্রিত লেখা। তখন শ-এর বয়েস পনেরো।

শ ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী। অল্পদিনের মধ্যেই অফিসের কাজে নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে ক্যাশিয়ারের পদ পেয়ে গেলেন। পাঁচ বছর অফিসে কাজ করলেন। কিন্তু ক্রমশই তার মনে হচ্ছিল এই অফিসের চার-দেয়ালের মধ্যে তিনি যেন ফুরিয়ে যাচ্ছেন। হারিয়ে যাচ্ছে তার বড় হবার স্বপ্ন। জীবনে যদি কিছু করতে হয় তাঁকে যেতে হবে লন্ডন শহরে। যেখানে জীবন কাটিয়েছেন তাঁর প্রিয় নাট্যকার শেকসপীয়ার।

চাকরিতে ইস্তফা দিলেন। বাবা আঘাত পেলেন। সংসারে যে নতুন করে অভাব দেখা দেবে, তার চেয়েও কথা লন্ডনে গিয়ে শ নিজের খরচ চালাবে কেমন করে! ছেলেকে সাহায্য করবেন, তার তো সেই ক্ষমতাও নেই।

অত কিছু ভাববার মত মনের অবস্থা নেই শ-এর। একদিন সামান্য কিছু জিনিস আর সম্বল করে বেরিয়ে পড়লেন লন্ডনের পথে।

১৮৭৬ সালের এপ্রিল মাসে তিনি এসে পৌঁছলেন লন্ডন শহরে। তখন তার মা লন্ডনে তার এক দিদির কাছে ছিলেন। মায়ের কাছে এসে উঠলেন শ। ছেলের ইচ্ছার কথা শুনে তাঁকে নিরুৎসাহিত করলেন না।

কয়েক মাস লেখালেখি করে কেটে গেল। কিন্তু লিখলেই তো পয়সা আসে না। বাধ্য হয়ে একটা চাকরি নিলেন। তখন সবে মাত্র টেলিফোন চালু হয়েছে। শ-এর কাজ হল টেলিফোনের প্রচার করা! অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানি বন্ধ হয়ে গেল। শ-এর চাকরি জীবনও শেষ হয়ে গেল।

ঠিক করলেন আর চাকরি নয়, এবার পুরোপুরি সাহিত্যকেই জীবনে বেছে নেবেন। কাঁধে তুলে নিলেন। শুরু হল ছোট-বড় পত্রিকায় লেখা পাঠানো। দু-চারটি লেখা ছাপাও হল। সামান্য কিছু দক্ষিণাও পেলেন। সব অর্থ শ তুলে দিতেন মায়ের হাতে।

১৮৭৯-১৮৮৫ এই ছয় বছরে তিনি পর পর পাঁচটি উপন্যাস লিখলেন, ইমম্যাচুরিটি, দি এরাশনালনট, লাভ এমং দি আর্টিস্টস, ক্যাসেল বায়রনস প্রফেশন, এ্যান আনসোসাল সোস্যালিস্ট; কিন্তু একটিও উপন্যাস প্রকাশ করবার মত প্রকাশক পাওয়া গেল না। এই সময় একটি পত্রিকার তরফে বলা হল তারা ক্যাসেল বায়রন প্রফেশন উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করবে। রাজী হলেন শ। এতে কিছু অর্থও পেলেন। কিন্তু আরো অর্থ চাই। মায়ের উপর নির্ভরশীল জীবন আর ভাল লাগে না।

এই সময়কার কথা বলতে গিয়ে শ পরবর্তী জীবনে বলেছেন, “প্রকৃত শিল্পীরা বড় স্বার্থপর। তারা তাদের বৌদির দু বেলা মুঠো খাবার দেয় না। ছেলেমেয়েদের পোশাক দেয় না, বুড়ি মাকে ঝিয়ের মত খাঁটিয়ে মারে। তবু তারা নিজের শিল্প ছাড়া কোন কাজ করে না।”

এই সময় বাবা মারা গেলেন। বাবাকে খুব ভালবাসতেন শ। এই মৃত্যু তাঁর জীবনে বিরাট একটা আঘাত। কিন্তু থেমে থাকবার মানুষ তো নন শ। তাঁকে কিছু একটা করতেই হবে।

ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। একদিন তাঁর হাতে এল কার্ল মার্কসের ক্যাপিটাল। এই বই পড়ার মত সাথে সাথে তাঁর মনের মধ্যে এক নতুন জগতের দ্বার উন্মোচিত হল। তার মনে হল এই সমাজতন্ত্রই হল নতুন যুগের দিশারী।

একদিকে যখন চলছে পড়াশুনা, অন্যদিকে বিভিন্ন সভাসমিতে গিয়ে নিয়মিত বক্তৃতা দেন। বক্তা হিসাবে তার নাম একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু আয় বাড়ে না। কিছুটা অপ্রত্যাশিতভাবেই একটা পত্রিকায় বিভিন্ন প্রকাশিত বইয়ের সমালোচনা লিখতে হবে। এরই সাথে চিত্র সমালোচনা, সংগীত সমালোচনার কাজও করতেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার মাসিক আয় হল দশ পাউন্ড।

এই সমস্ত সমালোচনার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন শ-র মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি, গভীরতা ছিল প্রচলিত রীতি থেকে একেবারে আলাদা। এমন বুদ্ধিদীপ্ত রচনা দেখে ইংলন্ডের বিদগ্ধ সমাজ মুগ্ধ হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, তিনি সমালোচনার ধারাকে নতুন দিকে পরিবর্তন করলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই তিনি হলেন ইংলন্ডের একজন শ্রেষ্ঠ সমালোচক হিসাবে।

এই সময় বন্ধু উইলিয়াম আর্চার একদিন তাকে বললেন, ভাল নাটকের বড় অভাব। এখন যারা নাটক লিখছে তাদের অধিকাংশের নাটকই সেই সব নাটকগুলোকেই মঞ্চস্থ করতে হচ্ছে। বন্ধুর কথায় নাটক লেখা শুরু করলেন। নাটকের নাম রাখা হল রাইন গোল্ড। কিছুটা লেখার পর উৎসাহ হারিয়ে ফেললেন। আর লেখা হল না। তারপর কয়েক বছর কেটে গিয়েছে। একদিন খুঁজে পেলেন অসামপ্ত নাটক। পড়ে ভালই লাগল। কয়েক দিনের মধ্যেই শেষ হল তাঁর নাটক। নাটকের নতুন নাম দেওয়া হল, দি উইডোয়ার্স হাউসেস।

নাট্য প্রযোজক জ্যাক গ্রেন তখন একটি নতুন নাটকের খোঁজ করছিলেন। শ-এর নাটক মঞ্চস্থ করবেন।

১৮৯২ সালের ৯ই ডিসেম্বর প্রথম অভিনীত হল এই নাটক। এর বিষয়, ভাষা প্রচলিত রীতি থেকে একেবারে আলাদা। দর্শকরা প্রথমে একে ভালভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু শ নাটকের মধ্যেই তাঁর বক্তৃতায় বললেন, শুধুমাত্র সস্তা আমাদের জন্য নাটক নয়। এ নাটক চিন্তার, ভাবনার, হৃদয় দিয়ে উপলব্ধির।

দর্শকেরা উপলব্ধি করতে পারে শ-র কথার সার্থকতা। সমস্ত লন্ডন শহরে শুরু হয়ে যায় এর আলোচনা। রাতারাতি নাট্যকার হিসাবে শ-এর নাম আধুনিক নাট্যকার হিসাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও দর্শকরা একে গ্রহণ করতে পারল না। দু রাত্রির পর নাটক বন্ধ করে দেওয়া হল।

এই দুই রাতের অভিজ্ঞতা থেকেই শ উপলব্ধি করলেন নাটকই হবে তাঁর একমাত্র প্রকাশের মাধ্যম। এই নাটকের মধ্যে দিয়েই তিনি নিজেকে তুলে ধরবেন সমস্ত মানব সমাজের কাছে। তার নাটক হবে সমাজের সমস্ত অবক্ষয়, অন্যায়, আদর্শহীনতার বিরুদ্ধে এক মূর্ত প্রতিবাদ।

তিনি অন্তরে অনুভব করছিলেন এক নতুন যুগের আগমনবার্তা। সে যেন সন্তানসম্ভবা নারীর মত প্রকাশের অপেক্ষায় দিন গুণছে।

শ-এর মনোজগতে তখন কাজ করছিল একদিকে সংগীত যা তিনি পেয়েছেন উত্তরাধিকারসূত্রে। অন্যদিকে মার্কসের সমাজতন্ত্রের নতুন চিন্তা

১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হল শ-এর দ্বিতীয় নাটক ‘দি ফিলান্ডারার’। নরওয়ের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ইবসেনের বিখ্যাত নাটক দি ডলস হাউস-এর নায়িকা নোরা বিবাহিত জীবনের বন্দীদশার বিরুদ্ধে আঘাত হেনেছিল। এখানে মানুষ নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করতে পারে না। ইবসেনের এই নাটকের ভক্ত গুণগ্রাহীরা নারী স্বাধীনতার এমন এক অবস্থা সৃষ্টি করল, তাকে মেনে নিতে পারলেন না শ। তিনি মানুষের অন্ধ উচ্ছ্বাসকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেননি। এর বিরুদ্ধেই তিনি লিখলেন তার নাটক।

এ নাটক দর্শকদের মনোরঞ্জন করতে পারবে না। বিবেচনা করেই কেউ মঞ্চস্থ করবার দায়িত্ব গ্রহণ করল না।

এবার লিখলেন তাঁর তৃতীয় নাটক মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশন। মিসেস ওয়ারেনের পেশা হল বেশ্যাবৃত্তি। কেবল ব্যক্তিগত বেশ্যাবৃত্তি নয়, সামাজিক বেশ্যাবৃত্তি। তিনি এই নাটকের মধ্যে দিয়ে বলতে চাইলেন এই বেশ্যাবৃত্তির প্রকৃত কারণ মেয়েদের চরিত্রহীনতা পুরুষের অসংযমী জীবন নয়, এর কারণ মেয়েদের জীবিকা অর্জনের অক্ষমতা, সামাজিক অব্যবস্থা। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিরুদ্ধেই তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। It is true that in Mrs. Warren’s Profession, society and not any individual, is the Villain of the Piece… I

এ নাটকও কেউ মঞ্চস্থ করতে সাহস পেল না। অধিকাংশের বক্তব্য এ নাটক নোংরা। তাছাড়া দর্শকরা এ নাটক চায় না। তারা মঞ্চে বেশ্যাদের প্রেম রোমান্টিক জীবনকে দেখতে চায়, বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গে ক্ষতবিক্ষত হতে চায় না। তার উপর সেন্সরের ফাঁস পরিয়ে দেওয়া হল এই নাটকের গলায়। এ নাটক অশ্লাশ, সমাজকে কলুষিত করবে। তাই এ নাটক মঞ্চে দেখানো যাবে না।

শ-এর মনে যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল এই নাটক অভিনয়ের, তা একেবারেই তিরোহিত হল। এর চার বছর ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হল “প্লেজ, আনপ্লেজ্যান্ট” গ্রন্থ। এই গ্রন্থের তৃতীয় নাটক মিসেস ওয়ারেনস প্রফেশন। সাথে সাথে সমাজে ঝড় বয়ে গেল। অনেকে অভিমত প্রকাশ করল শ গণিকাদের সমর্থন করেছেন। এর ফলে সমস্ত সমাজ দূষিত হবে।

১৮৯৮ সালে প্রাকশিত হল শ-এর চতুর্থ নাটক আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান–২১শে এপ্রিল এই নাটক প্রথম অভিনীত হল। প্রথম দিকে কিছু দর্শক এলেও ক্রমশই দর্শক কমতে আরম্ভ করল। প্রিন্স অব ওয়েলস এই নাটক দেখে বলেছিলেন নাট্যকার নিশ্চয়ই পাগল।

শ এই কথা শুনে বললেন, দুঃখের বিষয় ভগবান আমাকে এই রকম একটা পাগল হিসাবেই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। ইংল্যান্ডের পক্ষে এখন প্রিন্স অব ওয়েলসের চেয়ে এই রকম একটা পাগলেরই দরকার বেশি।

এই নাটকে শ দুটি সত্যকে স্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এতে তিনি বলছেন যুদ্ধবিগ্রহকে মানুষ নৃশংস বলে মনে করে, সকলেই জানে যুদ্ধবিগ্রহকে মানুষ নৃশংস বলে মনে করে, সকলেই জানে যুদ্ধ মানব জীবনের এক অভিশাপ তবুও তাকে গল্প-গাথা, ইতিহাসে, ছবিতে মহত্তর করে সৃষ্টি করতে চায়। হত্যাকারীরা বীর বলে সকলের কাছে পৃজিত হয়। একেই তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন শ। অন্যদিকে তেমনি বিদ্রূপ করেছেন যৌনাচারকে রোমান্সের মোড়কে আবৃত করে সুন্দর হিসাবে প্রকাশ করাকে।

সমসাময়িক মানুষ তার নাটকের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে না পারলেও প্রথম তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়। তারা দেখতে পেল যুদ্ধের কি ভয়াবহ রূপ। এই নাটক তখন শুধু ইংলন্ডে নয়, আমেরিকাতেও মানুষ গভীর তৃপ্তিতে উপভোগ করেছে।

আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান নাটকে যা কৌতুক হয়ে দেখা দিয়েছে তাই পরবর্তীকালে প্রশান্ত গম্ভীর মহিমান্বিত হয়ে ফুটে উঠেছে তার ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান নাটকে। সৃষ্টি আর ধ্বংসের তত্ত্ব নিয়েই নরকের শয়তানের সাথে ডন জুয়ানের বিবাদ। আর্মস অ্যান্ড দি ম্যান নাটকে প্রতিভার স্পর্শ থাকলেও তাতে পূর্ণতা নেই। সেই পূর্ণতা এসেছে ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান নাটকে।

পর পর চারটি নাটক লেভার পর শ অনুভব করলেন নিজের মধ্যে এক নতুন শক্তি জেগে উঠেছে। সমালোচকদের উপহাস, তাঁর নাটকের প্রতি দর্শকদের অনাগ্রহ আর তার মনকে সামান্যতম বিচলিত করতে পারল না। শুরু করলেন নতুন নাটক ক্যান্ডিডার। এই নাটক পড়তে পড়তে তৎকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ অভিনেতা উইন্ডহাম বলেছিলেন, এখন এ নাটক কেউ বুঝতে পারবে না, আগামী পঁচিশ বছর পর তারা উপলব্ধি করবে এই নাটকের গভীর মর্মবাণী।

১৯০০ সালে লন্ডনের স্ট্রান্ড থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হল ক্যান্ডিডার। দর্শকদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন পেল এই নাটক। নিজেকে সম্বন্ধে শ বললেন, সব মহৎ নাট্যকারের নাটকে ভাল-মন্দ চরিত্রের ভিড়। কিন্তু শুধুমাত্র তাদের উপস্থাপিত করাই আমার লক্ষ্য নয়, আমার লক্ষ্য মানুষ কেন ভাল হয়, কেন মন্দ হয় তার কারণ খুঁজে বার করা।

এর আগে শ একটি একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন, ‘ম্যান অব ডেস্টিনি’–ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নের শেষ পর্বই এই নাটকের বিষয়বস্তু।

একদিকে যখন সাংবাদিক হিসাবে কাজ করছেন, অন্যদিকে তখন তিনি রচনা করে চলেছেন একের পর এক নাটক। ম্যান অব ডেস্টিনির পর লিখলেন ইউ নেভার ক্যান টেল (You never can tell) এবং দি ডেভিলস ডিসাইপল (The Devil’s disciple)। দ্বিতীয় নাটকখানি একখানি ঐতিহাসিক নাটক, এতে আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ছবি এঁকেছেন শ। যদিও এই স্বাধীনতা যুদ্ধ অন্য যে কোন দেশেরই হতে পারে। এ নাটকের জিজ্ঞাসা হল একজন মানুষ কেন অপর মানুষের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে।

এই নাটক প্রথমে অভিনীত হল ইংলন্ডে তারপর আমেরিকায়। প্রচুর অর্থ পেলেন শ। তাঁর যশ খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। শ স্থির করলেন আর সাংবাদিকতা নয়, এইবার পুরোপুরি নাটক রচনাতেই মন দেবেন।

খ্যাতি অর্থ যশ যখন শ-এর করায়ত্ত হল তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন শ। ইংলন্ডে দীর্ঘ কুড়ি বছর কেটেছে অমানুষিক সংগ্রাম আর কঠোর শ্রমে। তখন শরীরের দিকে যত্ন করার মত সামর্থ্য, সময় ছিল না তার। পরিণতিতে বিছানা নিতে হল শকে। ডাক্তাররা পর্যন্ত তাঁর জীবনের আশা ত্যাগ করল। এই সময় শ-এর জীবনে এল চার্লোট পেইন টাউনসেন্ড। ইতিপূর্বেই দুজনের পরিচয় হয়েছিল। বন্ধুত্ব জন্মেছিল। শ যখন অসুস্থ তখন চার্লোট রোমে ছিলেন। শ-এর ঘরে এসে দেখলেন চারদিকে বিশৃঙ্খলা। বৃদ্ধা মা ছাড়া দেখবার কেউ নেই। শ-এর পায়ে এক বিষাক্ত ঘা। চার্লোট রয়ে গেলেন। শ-এর কাছে। দিন-রাত সেবা-যত্নে সুস্থ করে তুললেন শকে। ১৮৯৮ সালের ১লা জুলাই শ একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই দুজনের বিয়ে হয়ে গেল। শ-এর পরবর্তী জীবনে চার্লোট হয়ে উঠেছিলেন তাঁর প্রকৃত সঙ্গিনী, সখী, গৃহিণী, বান্ধবী।

শ-এর প্রথম জীবনে যেমন মায়ের ভূমিকা, পরিণত জীবনে তেমনি চার্লোটের ভূমিকা। ১৯৪৩ সারে তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর শ লিখেছিলেন, গাছে ফুল ফোটে সে গৌরব গাছের, কিন্তু যে সযত্নে গাছকে বাঁচিয়ে রাখে তার কি প্রাপ্য! ফুলের জীবনে মালীর যে ভূমিকা, আমার জীবনে চার্লোটের সেই ভূমিকা।

একটু সুস্থ হতেই স্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য বাইরে গেলেন শ। যখন ইংলন্ডে ফিরে এলেন তখন তাঁর সীজার এ্যান্ড ক্লিওপেট্রা নাটক শেষ হয়েছে। এর পর লিখলেন তার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান। এই নাটক অভিনীত হওয়ার সাথে সাথে সকলে স্বীকার করে নিল শ শুধু ইংলন্ডের নন, বিংশ শতকের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার, চিন্তানয়ক। তাঁর রচনার মধ্যে দিয়ে সত্যের শাণিত রূপ ঝলসে উঠেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষীরা এই নাটক পড়ে অভিনন্দন জানালেন শকে। রাশিয়া থেকে তলস্তয় লিখলেন, “আপনার বিষ্ময়কর নাটকখানি পড়েছি। একবার নয়, তিনবার পড়লাম। এমন বুদ্ধিদীপ্ত লেখা বহুদিন পড়িনি।”

তবে ম্যান এ্যান্ড সুপারম্যান নাটক ইংলন্ডের চেয়ে আমেরিকার দর্শকদেরই বেশি আকৃষ্ট করেছিল।

এর পর শ লিখলেন মেজর বারবার। ইউরোপের স্যালভেশন আর্মিকে ব্যঙ্গ করে এই নাটক লিখেছিলেন।

শ প্রায় সমস্ত জীবন মাথার যন্ত্রণায় ভুগেছেন। এর জন্যে বিভিন্ন চিকিৎসকের কাছে গেছেন। কিন্তু কেউ তার মাথার যন্ত্রণা সারাতে পারেনি। এই অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করেই চিকিৎসকদের নিয়ে ব্যঙ্গ করলেন তাঁর “দি ডক্টর্স ডিলেমা” নাটকে।

এই নাটকটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারদের পক্ষ থেকে শ-এর বিরুদ্ধে সকলে সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠলেন। তারা সরাসরি শ-এর কাছে প্রতিবাদ পত্র পাঠালেন। এর জবাবে শ কৌতুক করে বললেন, “আমাদের সমাজে যত পরগাছা আছে, ডাক্তাররা তার অন্যতম। আমার সামান্য মাথার যন্ত্রণার জন্যে কয়েকজন ডাক্তার মিলে যদি কয়েক হাজার পাউন্ড লুট করে নিতে পারে তাহলে গোটা পৃথিবীতে তাদের লুটের পরিমাণটা কত।”

বলা বাহুল্য এর পরে ডাক্তাররা আর একটি শব্দ উচ্চারণ করতে পারেনি।

ছোটদের জন্য শ লিখলেন এ্যান্ডোক্লিস এ্যান্ডক্লিস এ্যান্ড দি লায়ন। এর পর ‘পিগমিলিয়ন’। পিগমিলিয়ন শ-এর প্রথম নাটক যা চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে পৃথিবীজোড়া খ্যাতি অর্জন করল।

৮০ বছর বয়েসে শ-এর মা লুসিন্দা মারা গেলেন। জীবনের শেষ পর্বে এসে পরিপূর্ণ সুখ আর শান্তি খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি।

লুসিন্দার মৃত্যু হয়েছিল ১৯১৩ সালে। পরের বছর ইউরোপ জুড়ে শুরু হল বিশ্বযুদ্ধ। ইংলন্ডও জড়িয়ে পড়ল সেই যুদ্ধে। তিনি ছিলেন যুদ্ধের বিরুদ্ধে। তিনি চেয়েছিলেন ইংলন্ড শান্তি স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসুক। এক আবেদনে লিখলেন ইংরেজদের নিউটন, জার্মানদের লেবিননজ এঁদের বংশধররা যদি আজ বিবদমান দুই শিবিরে বিভক্ত হয় তবে ইউরোপের সভ্যতা সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ বলে আর কিছুই থাকবে না। কিন্তু সেদিন তাঁর বাণীকে গ্রহণ করবার মত কোন মানুষ ছিল না ইংলন্ডে। সকলেই তখন যুদ্ধের উন্মাদনায় মত্ত। তাঁর বাণীকে উপলব্ধি করছিল যুদ্ধের পরবর্তীকালে।

যুদ্ধের পরেই লিখলেন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নকিট ‘সেন্ট জোয়ান’–জোয়ান অব আর্কের জীবন অবলম্বন করেই তিনি লিখলেন এই নাটক। এই নাটক তাকে শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনীষী হিসাবে পৃথিবীর মানুষের কাছে সম্মান এনে দিল! সমগ্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসতে লাগলে সম্মান আর অভিনন্দন। এই চাইল। শ বিনীতভাবে লিখে পাঠালেন “বার্নার্ডশ–এই নামটির পেছনে কিম্বা আগে কোন উপাধির দরকার হয় না।”

এরপর তাঁকে নোবেল পুরস্কারের কথা ঘোষণা করা হল। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন। বললেন, এখন আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হল–যে ডুবন্ত মানুষ তীরে এসে পৌঁছেছে তাকে লাইফ বেল্ট ছুঁড়ে দেওয়ার মতন। তিনি আরো বললেন, যারা এখানে সাহিত্যিক খ্যাতির তীরে এসে উঠতে পারেনি সেই নবীন উদীয়মান সুইডিস সাহিত্যিকদের জন্য টাকাটা ব্যয় করা হোক।

তিনি সুইডেনে গিয়ে সমস্ত অর্থ উইল করে দিয়ে এলেন। বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন এক চোর তাঁর ঘর থেকে পাঁচশো পাউন্ড চুরি করে নিয়ে গিয়েছে।

গৃহের পরিচারিকা পুলিশে খবর দিতে বললে তিনি সকৌতুকে বললেন–এতদিন ধরে পুলিশ চোর ধরছে। তারপর আদালতে তাকে সাজা দিচ্ছে। তবুও শ-এর বাড়িতে চুরি হল। এখন এই হারানো পাউন্ড উদ্ধার করতে গেলে পুলিশের পেছনে পেছনে ঘুরতে আমার যে সময় নষ্ট হবে সেই সময়ের মধ্যে আমি পাঁচশো পাউন্ড লিখেই উদ্ধার করতে পারব। চোর ঐ অর্থ ভোগ করুক, আমি আমার কাজ করি।

বয়েসের সাথে সাথে ক্রমশই আরো স্থির প্রশান্ত হয়ে আসছিলেন। তিনি যেন হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের বিবেক। ১৯৩৮ সালে লন্ডনের বসবাস উঠিয়ে দিয়ে আইয়ট সেন্ট লরেন্সের নির্জন প্রকৃতির বুকে ঘর বাঁধলেন। বয়েসের ভারে দেহ নুয়ে পড়েছিল। কিন্তু মন ছিল চির নবীন সবুজ সতেজ, প্রাণশক্তিতে ভরপুর। তাঁর জীবিতকালেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিল্প, সাহিত্য, নাটক, রাষ্ট্রনীতি,অর্থনীতি, সমস্ত বিষয়েই বিশ্বের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। তাঁর বিচিত্র চরিত্রের মধ্যে সর্বদাই ফুটে উঠত প্রখর। ব্যক্তিত্ব। তার সাথে একটি মানুষের তুলনা করা যায়, তিনি ভলতেয়ার। তারই মত তিনি গলা পচাখচা সমাজকে ব্যঙ্গ আর বিদ্রুপে ক্ষতবিক্ষত করেছেন। তিনি চেয়েছিলেন এই দূষিত সমাজ ধ্বংস হোক, তার জায়গায় গড়ে উঠুক নতুন সমাজ। নিজের মতকে প্রকাশ করতে তিনি কখনো সামান্যতম দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। ১৯৫০ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বাগানে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হলেন। লন্ডনে নিয়ে গিয়ে অস্ত্রোপচার করা হল কিন্তু আর সুস্থ হলেন না। ক্রমশই তার স্বাস্থ্যের অবনতি হল। অবশেষে ২রা নভেম্বর ভোরের আলো ফোটবার সাথে সাথে বার্নার্ড শ-এর জীবনের আলো নিভে গেল। তখন তাঁর বয়স চুরানব্বই। তাঁর মৃত্যুর পর তার সম্বন্ধে টমাস মান লিখেছিলেন, আজ যাঁর মৃত্যু হল এমন প্রতিভাবান চরিত্রবান মানুষ বহু শতাব্দী পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি তার ঋজু মেরুদণ্ড নিয়ে এসে শতাব্দীর শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁর কলমে ছিল শাণিত তরবারির তীক্ষ্ণতা, উচ্চারিত বাণীতে সুকঠিন স্বচ্ছতা। মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন অতি মানুষ। জাতিতে আইরিশ, বাস করেছেন ইংলন্ডে, কিন্তু দেশকাল জাতির সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে তিনি হয়েছিলেন বিশ্ব মানব। বিক্ষুব্ধ বিপর্যস্ত মানবতাকে তিনি কল্যাণের সুন্দরের স্পর্শে অপরূপ করে তুলেছিলেন।

তথ্যসূত্রঃ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী – মাইকেল এইচ. হার্ট / সম্পাদনায় – রামশংকর দেবনাথ